Из воспоминаний Раисы Сергеевны Орловой, заставшей войну пятилетней девочкой. Дом Раисы Сергеевны, который практически единственный уцелел в Липках, стоит до сих пор, правда перестраивался частично и половина дома принадлежит другим хозяевам.

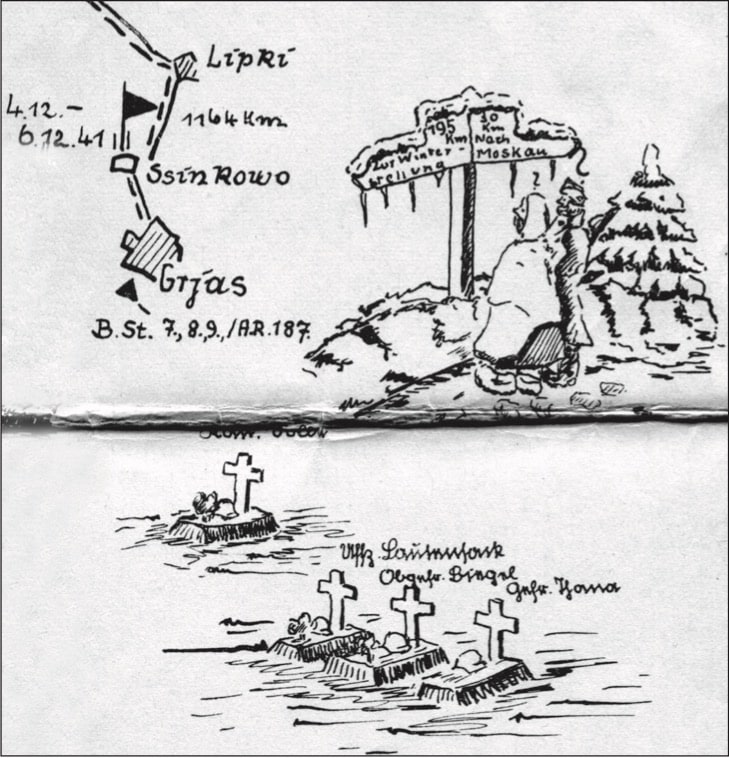

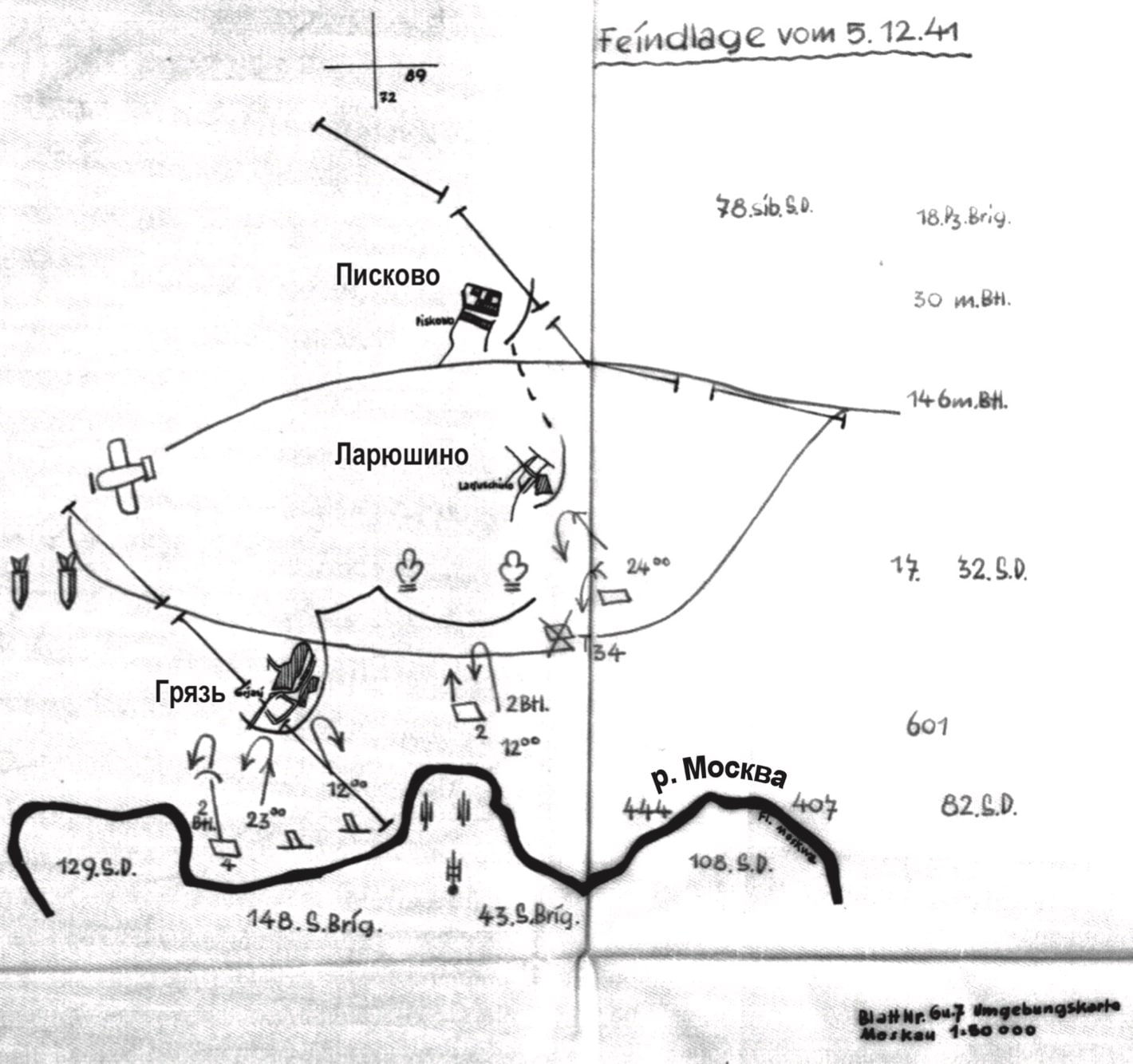

«Немцы неожиданно пришли с северо-запада, со стороны Кезьмино. Мне тогда было 5-6 лет. Эвакуировались мы на лошадях, доехали до Палицей — там и в Аксиньино немца тогда не было.

«Ну все, — думаем, — немец нас теперь не застанет». И мы — ребятишки, наши матери и бабушки, и лошадь с нами — остались на ночь. А наутро — и они явились.

Всех выгоняли из домов. Все спрашивали что-то — с ними переводчик был. Может, это наши русские были такие — вот так, предавали все равно. Потом ночевали то ли в погребе, то ли в землянке. К утру выгоняют нас, кричат: «Выходите!» Вышли все, и парень молодой, ему на русском языке говорят — выйди, немец поговорить с тобой хочет. Мы стоим, а его завели за угол, и все — выстрел. Вышли посмотреть — лежит мертвый — паренек, лет 16-ти.

И погнали нас дальше. Из нашей деревни где-то десять семей было, почти все с ребятишками. Тогда сугробы такие большие были, снег лепил. Наши матери, бабки как-то привязали сани к плечам и везут нас, ребятишек, и то, что успели взять из дома. Мало успели взять. Когда мы в Палицах были — те жители, которые в Липки ходили и видели, рассказывали: немцы там и кур рубят, и поросят, все жрут — всю скотину убивали.

Гнали они нас, помню: дорога широкая, машины их едут, а наши матери, бабушки все везут нас. Мы сидим на санках и мешках. А матери устанут, снимут нас: «Идите немного пешком». Идем, нам по 5-6 лет, кто и поменьше, ползем за ними. Снег жуткий, морозы какие… Ползем за ними, немцы подъезжают и останавливаются: «Матка, сажай, тяжело, маленький — маль. У меня дома — (показывает пальцы) вон их сколько!» Да, лапочут по-своему. Матери снова посадят, везут нас.

Я не знаю, что мы ели, чем мы питались.. По миру ходили, помню. Мама моя ходила со мной, побираться к ним. Придем к ним в дом, мать моя говорит: «Пан, дай что-нибудь поесть, ребенок маленький, ребятишки есть хотят». Раздевают меня, несут к себе туда, в переднюю, сажают к себе за стол вместе с собой и что сами едят — тем кормят и меня, и с собой дают. А мать стоит, плачет, переживает: что там с ней делают?.. Ее не пускают. Вот накормят меня, дадут с собой хлеба или чего и идут к ней: «Матка, вот маленькой дали».

А если пить захочется — костер разводят, вокруг собираются все. Ой, я помню, большие были костры. На костре снег топили — воду пили. Больше нечего пить было. Помню, бабушка ходила с ведерком, в которое коров доила — полденка называется. Вот она его через плечо носила, старенькая была. Подходит немец, вырывает у нее полденку, а она-то драться с ним лезет. Кричат ей — брось, брось, сейчас убьет он тебя! Нет, отдал, не тронул ее.

Маленькая девочка с нами была, моя сестренка, годик ей был. Верой звали. В люльке ее возили — круглая такая, как старинная люлька. Она так заболела тяжело, помню, как плакали мы, сидели в землянке какой-то или в хранилище. Как она стонала.. Умерла она. А куда деваться? Мы с дороги сошли — в поле, раскопали снег и закопали ее. И все, уехали. Нас дальше гонят.

Едем, едем, где ночевать? Морозы жуткие, снег идет. Ой, а сугробы какие были… Сейчас и снега-то нет. Пойдем проситься: «Пан, пусти ночевать — ребятишки, холодно». Ну переводчик подойдет, говорит: «Идите к лошадям, в стойло, где лошади спят». И лошади нас не трогали почему-то. Почему?.. Лошадь лежит всю ночь, и матери наши — укроют, чем было, и говорят: прижимайся ближе к лошади, от нее тепло. Вот прижмемся. Рассветает, ворота эти открывают — выходи вон. Опять пошли. Вот так и мучались.

Еще помню, как-то ехали, видим — в лесочке домик стоит, может лесник какой жил, обрадовались все — отогреемся сейчас, воды натопим, попьем. Все разделись, нас раздели, печку натопили. А тут как к вечеру началась стрельба… С одной стороны наши, русские, а с другой стороны немцы — а наш домик посередине. Какой же страх был. Как же до сих пор жили, пережив такое! И ведь дети родились, внуки.. В подпол все тогда залезли, плачут опять: «Сейчас нас убьют!», молятся. Ничего… К утру опять погнали нас. Очень страшно было.

Еще расскажу, как нас освободили — это было где-то в Рузе или Можайске — не одноэтажный был дом, может двухэтажный. Всех, кто был в плену, согнали в этот дом. Закрыли, приперли дверь, чтобы не выходил никто. Все плакали, молились.. «Все, подожгут нас теперь, обольют бензином».. К ночи все затихло, никого нет, все наши притихли.. Только сторожевые — немцы холода боялись, укутанные были. У бабок шали забирали, что было — обмотаются ими, один нос торчит. Они очень холода боялись.

Наутро — мне кажется, мы со второго этажа глядели — было видно, как из лесочка в белых костюмах, на лыжах едут. Говорят, это опять немцы. Опять наступают! Опять молятся все, плачут, и мы, ребятишки, сидим вокруг. Они подошли — а оказалось, это наши, русские! Открыли дом — все вышли, они ребятишек всех брали на руки — молодые были ребята, хорошие, шоколадки нам давали, кажется, что у них было — наверное больше и не было ничего. Обрадовались. Говорят: не выходите пока никто, заминировано кругом. Не бойтесь, они отступили, теперь их не будет здесь. Мы разминируем все и тогда вам скажем, когда можно будет возвращаться.

Когда вернулись в деревню — ни одного дома не было, сгорело все. Вот этот наш дом — был штабом у них, как рассказывали. Много было и на стенах, и на полу крови — то ли они пытали наших здесь — что они с ними делали здесь, мы не знаем. [4]

Когда наши освободили Липки, все горело, а наше крыльцо — тогда крыльцо было, террасочки не было, простой домик — разобрали, не дали гореть, вот дом один остался.

Вот мы все в этот дом пришли, все семьи деревенские, все в один дом. Как мы спали — ночью проснешься, маленькая, в туалет захочешь — не пройдешь, по головам надо идти, на полу все спят, вся деревня.

И уже все равно полегче стало. Есть немного стали. Лошадей стрельных, которые помирали, подыхали — вот их рубили, наваривали — и это мясо ели, вот мы уже сыты были. А потом весна наступила..»